-

2024年05月23日

別れは来るけど・・・

2024年度の王子動物園は、大きな出来事で幕を開けました。

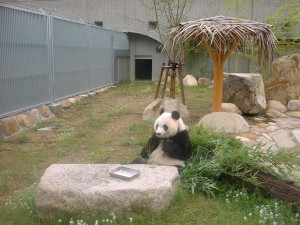

約24年にわたって多くの方々に愛されてきたジャイアントパンダのタンタンが、3月31日深夜に静かに旅立った知らせが、神戸での桜の開花宣言とともに4月1日に伝わりました。直後から多くの献花をいただき、5月10日には追悼式が行われましたが、この間に聞こえてきたのは、悲しみを上回る「ありがとうタンタン」という声でした。

神戸の復興を後押しするため、日本と中国の友好のために神戸に来てくれて、どれだけの人々が勇気づけられてきたか、ここで述べるまでもありませんね。

これまで王子動物園や神戸のまちににぎわいをもたらしてくれて本当にありがとう!残った私たち、動物もスタッフも、もっともっと盛り上げていきますから、空の上から見守ってくださいね。

もうひとつ、お別れの知らせが届きました。

昨年の6月4日にブログでつづりました「もうひとつのテーマソング」。そこでご紹介しました「王子動物園の唄」を作詞作曲された、“浪花のモーツァルト”キダ・タロー先生が亡くなられたとのことです。

あらためてこの歌を聞きました。詩、曲ともに本当に素晴らしいと再認識しました。その時に書いたように、この作品ができたいきさつや思いを、やはり直接聞いてみたかったなぁ・・・と、今となっては少し悔いが残りますが、この作品がいつまでも王子動物園とともに語り継がれていけば、キダ先生にもきっと喜んでいただけると思います。

関西が誇る偉大な作曲家のご冥福をお祈りいたします。

(KYな人)

-

2024年05月05日

たんたんさんとの思い出2

現在、園の公式X(旧Twitter)では『#たんたんさんとの思い出』を不定期でポストさせていただいており、撮り貯めた写真や、動画を見返しながら僕自身も、たんたんさんとの思い出を色々と振り返っています。

そしてその中で、久しぶりに2000年のたんたんさんが来園した当時の飼育日誌を読み返してみました。その当時、当然ですが僕は担当ではなく、まだまだ駆け出しの飼育係でした。

その頃の僕は「ジャイアントパンダを担当出来るなんて、大ベテランの飼育係だけだろうし、担当出来るなんて凄いな~」と、自分にはまだ関係のない話だとある意味他人事の様に思っていましたが、まさかその8年後に自分がジャイアントパンダの担当になるなんて、夢にも思っていませんでした。

そこから最後まで担当するなんて、人生何が起こるのか分かりませんね。

さて、話が少し脱線してしまいましたが(笑)、その飼育日誌を読んでいると、フフッと思わず笑ってしまったのが、たんたんさんが雨が苦手な事と、餌に対してとても神経質だと書かれていた事です。

コウコウは食べるのに、タンタンは食べないとか、雨が降るとすぐに部屋に帰る、外に出たがらない等...

たんたんさんは来園当時から、たんたんさんなんだな~と日誌を読んでいて、思わず笑ってしまいました。

僕が知らない頃のたんたんさんを知れたのはとても良かったし、これもまた、たんたんさんとの思い出の一つになりました。うめもと りょうじ

-

2024年04月28日

ZiZi通信 No.91 プルプル....

ご無沙汰しています。

世の中、ゴールデンウィーク!!!

開園前に園内を回ってたら、ホッキョクグマ舎の水面がゆれているのが目に入りました。

ユメが水に入っている証拠です。

あれえ?泳いでないやん。上がったばかり?

おお、首が長い! ホッキョクグマやからね。

ドボ~ン!

とてもまったりした感じです。

朝一はユメがとてものんびりしてる感じがすると飼育担当と話しました。

静かな...

静かな...ひと時!

と思ったら、水から上がってプルプルってして行っちゃいました。

ありゃあ! またね!

ZiZi1号

-

2024年04月27日

六甲山の自然 10 ニホンヒキガエルの卵

昨年「六甲山の自然1」でニホンヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)と幼体(子ガエル)を報告しました。

今年の2月29日に同じ場所へ行ってみたところヒキガエルの卵塊を3か所で見ることができました。

3か所の卵塊すべてが水中に没した木の枝に巻き付くように産み付けられていました。大きな卵塊だと5m以上になると言われています。今回見つけた卵塊は、大きいものでも長さ約2mでした。写真を拡大すると、卵塊は紐状で木の枝に巻き付けているのがよくわかります。

さらに拡大すると黒い卵の周りが紐状のゼリー層に覆われているのがわかります。

このゼリー層は受精のために必要であり、物理的な衝撃やバクテリアの侵入、乾燥から卵を保護していると報告されています。

今回卵塊を見つけた池には鯉やブラックバス、ヘビ類、鳥類などカエルを捕食する生物を確認しています。池の周辺の林や小川ではタゴガエルやニホンアカガエル、モリアオガエルを確認していますが、この池での産卵はありません。唯一ヒキガエルだけが繁殖しています。

このような池でヒキガエルが繁殖できる要因としては、ヒキガエルは幼生、成体ともに毒成分を持っており捕食者が忌避するからだと考えられます。

4月になったのでそろそろ沢山のオタマジャクシに会えると思います。 -

2024年04月19日

たんたんさんとの思い出を

2021年3月に心臓疾患が判明し、その後は日中で協力し、全力でたんたんさんの治療にあたってきましたが、3月31日午後11時56分にたんたんさんは亡くなりました。

病気が見つかった時、食べ物へのこだわりが強いたんたんさんに、どうやって薬を飲まそうか、とみんなで頭を悩ませました。

薬を飲んでくれると、次はどんな検査が必要で、どうすれば検査が出来るのか、と考えが尽きる事はありませんでした。

たんたんさんもこちらの要望に応えてくれて、投薬に治療と本当にたくさん頑張ってくれました。約三年間、たんたんさんの頑張りなくしては無かった日々だと思っています。

「本当に良く、頑張ったね、ありがとう。」という思いで、今は一杯です。

皆さん、たんたんさんの頑張りを褒めてあげて下さい。

そして、たんたんさんをたくさん、たくさん好きでいてくれて、本当にありがとうございました。

うめもと りょうじ

-

2024年04月05日

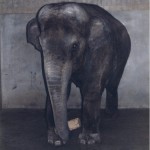

ズゼの誕生日

4月5日はズゼの誕生日です。今年で34歳になりました。

ズゼが王子動物園に来たのは1996年9月、まだ6歳の時でした。

知らないところに来たため、リガから一緒に来たサウエルスさんの姿が見えなくなると落ち着かなくなり、寝室の中をぐるぐる回るばかりでした。餌も食べず水も飲まないほどでした。歩き回って暑くなったのか自分のおしっこをかぶりだしました。ホースで水を与えると歩きながら水を浴びていました。何か落ち着かせる方法はないかと考えたとき、ズゼが運ばれてきた輸送箱の中に丸太が入っていたのを思い出しました。

ズゼにその丸太を渡すと前足の間に挟んだり、体と壁の間に挟んだりして落ち着きだしました。人間の子供がお気に入りのタオルを持って安心している様な感じでした。その丸太も使っているうちに小さく削れていき、マックと遊ぶようになってからはマックがその丸太を投げてしまい危ないため、やむなく取り上げました。今ズゼが夕方寝室に戻ってくるとき、自分の糞を一つ持って帰ってくるのはその名残かもしれません。汚いなんて思わないで、この話を思い出してください。

-

2024年03月28日

資料館レポ №29 図書室に新しい本が入りました

先日、新しい本が、たくさん入りました。

その中から、気になる本を一冊ご紹介したいと思います。 『キリンのひづめ、ヒトの指 比べてわかる生き物の進化』( 郡司 芽久 著 NHK出版) です。

著者は、「キリン博士」とよばれる解剖学者です。その名のとおり、キリンを中心に研究をされています。前著「キリン解剖記」は話題になったので、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。

解剖や解剖や比較によって、進化の過程をつまびらかにしてく著者は、多種多様な体の構造を深く掘り下げ、多種多様に生きていく仕組みを、日々目にしています。 たとえば、ヒトにはしっかりある鎖骨が、多くの動物では退化してなくなっていること、文字どおり「手のひらを反す」ことができるのはヒトだけであることなどをあげて、ヒト自体がかなり「特殊な生き物」であり、「普通は…である」という「先入観にとらわれず、豊かな知識をもって正確に世界を見ていきたい」というのです。

著者がしっかりと生き物の体と向き合ったからこそ、もれでてくる言葉は、しっかりと私たちの心にも浸透していきます。 この本は「生きる仕組み(生態)を知ることは、生き方(心の持ち方)を知る」ことになるのだと教えてくれているようです。

エッセイを目指したというこの本では、生物学的な難しい言葉や言い回しは出てきません。

「学校の「生物」の授業、眠かった~

!」という人も大丈夫です。超文系人間の私がお薦めします ;-)

!」という人も大丈夫です。超文系人間の私がお薦めします ;-) ぜひ、手に取ってご覧ください。

著者が初めて解剖したキリン(王子動物園のマサイキリン「夏子」)

図書 丸代

-

2024年03月20日

ふれあい広場からのお知らせ

2024年3月8日にケヅメリクガメの「キャサリン」(メス、推定35才)が死亡しましたので謹んでお知らせ申し上げます。

キャサリンは2013年よりオスの「ヨシハル」との繁殖制限のため、同時期に誕生した子供の「ワカバ」と「アオバ(現在は転出しています)」と共に、太陽の動物舎からふれあい広場に移動して飼育していました。

(左から、キャサリン、ワカバ、アオバ)

いつもパワフルな姿で、お散歩タイムでも大人気でたくさんの子供たちから囲まれても動じることなく堂々と前に歩き続ける姿が印象に残っています。子供たちにもふれあいを通して、たくさんの学びを与えてくれていたと思います。お散歩が大好きで、時にはなかなか帰ってくれず30㎏あるキャサリンを持ちかかえて、なんとか帰ってもらう事もありました。。(^_^;)笑

一緒に暮らしていた娘のワカバともとても仲が良く、2頭そっくりな姿で並んでお昼寝をしていたり、周りを眺めていたり、お散歩したり、そんな2頭だけのほっこりとした優しい空間はたくさんの癒しを与えてくれました。

お昼寝するワカバに寄り添うキャサリン(左:キャサリン、右:ワカバ)

口にごはんをつけてワカバと探検中(左:キャサリン、右:ワカバ)

今回キャサリンがなくなった原因となったのは「膀胱結石」でした。

ケヅメリクガメは野生ではアフリカ大陸の飲み水がほとんどないような、かなり乾燥した地域に生息していて、水分は主に餌となる多肉植物などから摂取していると言われています。その為、飼育下でも自力での水分摂取が少なく、特に冬場は水を飲む姿はほとんどありません。

しかしお水を飲まずに生活していると尿中の尿酸が塊となり「尿酸結石」ができやすくなってしまいます。予防としては十分な水分摂取(水分の多い餌や温浴など)、栄養バランスのとれた食事、適切な運動などで、ある程度は予防できます。ふれあい広場でも出来る限り温浴などの予防や、早期発見の為、定期的な検査に努めてきましたが、このような結果になり、もっと出来ることがあったのではないかと後悔が残っています。

温浴中のキャサリン

大好きなキュウリで水分補給のキャサリン

寒さにより展示を中止しバックヤードでの飼育期間で、みなさまともしばらくお会いできていなかった間と言う事もあり、とても残念でならない気持ちですが、今までキャサリンが残してくれた学びを今後に活かし、心から追悼の意を込めて、キャサリンが安らかに眠れるよう、スタッフ一同祈っております。

尚、ワカバについては今のところ変わらず元気で、今月行った定期検査でも異常はありませんでしたが、引き続き注意深く観察を続けていきたいと思います。

温浴中気持ち良さそうに手を伸ばすキャサリン

また、同日にホロホロチョウの「ハナミズキ」(メス、推定7才)も腎不全により死亡しました。

ぱっと見た感じ同じように見えるホロホロチョウたちですが、実は結構個性があります。

ハナミズキは、引っ込み思案なほうでいつも群れの後ろでこちらの様子を伺っているようなタイプでした。体調を崩し始めたのは昨年の9月頃です。元気はあるものの、毎月の体重測定で体重減少が続いていたので検査を行うと肝臓や白血球の数値が悪くなっていました。

通常であれば投薬や治療、健康観察のために他の個体と分けて療養してもらいたいところではあったのですが、ハナミズキの性格上、群れと分けてしまうと精神的なストレスにより食欲不振や状態の悪化に繋がってしまう恐れもあったので、投薬や治療も出来る範囲で続けながら最後までみんなと一緒に過ごしました。

みんなと広場を歩くハナミズキ(一番右)

引っ込み思案な割に、治療のときは抵抗してスタッフや獣医さんをつついたり、怒って大きな鳴き声をあげたり、結構我が強いところがあることも発覚しました(笑)

検査中に怒るハナミズキ

最後のほうは餌を食べる気力もなくなってしまい、目を瞑ってじっと座っていましたが生命力が強く最後まで長く生きてくれました。キャサリンと共に冥福を祈りたいと思います。2023年のはじめには6羽飼育していたホロホロチョウも現在は3羽となり、残っている個体も高齢のため今後もどうか元気に過ごせますようにと願うばかりです。

現在飼育しているホロホロチョウたち(左からスズラン推定7才、スカリー12才、ニコル13才)

いつも応援の声を頂きありがとうございます。

-

2024年03月20日

ゾウ舎にて、その後

以前ゾウ舎の寝室にウッドチップを入れた話をしました。

今回はその後です。マックですがウッドチップを入れる前は夜間に1~2回、座り込んで休む時がありました。

それでも1~2分で立ち上がってしまうため、休んでいるとは言えない状態でした。ウッドチップを入れてからは座り込む時間が6~7分と延びました。

そして3週間ほどたつと、座った状態から前肢を伸ばし伏せる様な状態で休む様になりました。

休んでいる時間も長いときは20分を超えます。

一晩に2度伏せて休む時もあります。

これはかなりの足の負担軽減になっていると思います。

足が疲れて壁にもたれかかって休む時間も少し短くなりました。グラウンドに入れた川砂と寝室に入れたウッドチップで、足への負担が減れば、動物福祉の面からも良かったと考えられます。

これからも動物のことを考えて、色々な改善をしていきたいと思います。やん

-

2024年03月20日

動物専門員の日常#07“カピバラ~体重測定ができるまで①”

みなさん、こんにちは。

今日は、カピバラのお話です。

王子動物園には2つの場所でカピバラを飼育しています。

1つは動物とこどもの国エリアの“パピコ”・“モナカ”チームともう1つは、オオアリクイのすぐ隣に位置しているカピバラたち“チャーシュー”・“メンマ”・“アサヒ”チームです。

“チャーシュー”・“メンマ”の体重測定について紹介します。

健康管理に欠かせないのが体重測定です。体重が分かることによって、日々の餌の量の調整や病気になったときの投薬量の計算にも役に立ちます。

無理やり捕まえて体重測定をしたり、追いかけて測定台に乗ってもらうこともできますが、それではストレスになったり、逆にケガを引き起こし、体調を心配することになります。

“チャーシュー”と“メンマ”は人(飼育員)としっかりとコミュニケーションがとれるタイプ&過去にトレーニングを実施していた時期もあったため、少し前から体重測定のためのハズバンダリートレーニングを本格的に実施することにしました。

ハズバンダリートレーニングについて聞きなじみのある方、多いのではないでしょうか?健康管理のため、王子動物園ではジャイアントパンダの“タンタン”をはじめ、さまざまな動物種で取り入れられている方法です。日本語で直訳すると、受診動作訓練(じゅしんどうさくんれん)。動物を長期間にわたり健康的に、なおかつ動物も人も安全性に飼育するためのトレーニング方法です。

トレーニングを始める前に、まずは、体重計の上に置くオレンジ色の板が怖いものではなく、安全なものだと知ってもらうために数か月の間、運動場に置いてみました。

はじめましてのときはこんな感じ。興味深々で近づいてきてくれてます。

次に、餌(青草と竹)を台の上に置いて食べてもらうことにしました。

あまり警戒せずに食べてくれています。いい感じです。

動物たちは初めて見るものは恐怖心を感じやすいので徐々に慣らし、普段の暮らしの中で無視できるようにしていくことが必要になります。

これを少し専門的な言葉で“脱感作(だつかんさ)”といいます。

今回は既に展示場に設置してある板と同じ色・サイズにしたのでスムーズに進むことができました。

ある朝の様子です。餌を食べ終わった後、“チャーシュー”がくつろいでウトウトとしていました。「めちゃくちゃ、慣れてくれてるやん・・・!ヽ(。・ω・)ノ゛」

これには、思わず笑ってしまいました。

さて、ここから少しずつトレーニングを行っていきます。

今は既に2頭とも、順番に台の上に乗るトレーニングが完成しているのですがそれまでいろいろとあったので次回、ご紹介します。

お楽しみに。

動物専門員 あお

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

- Aちゃんのブログ (140)

- BambooBushのブログ (3)

- KYな人のブログ (11)

- Nのさえずり (9)

- ZiZi通信 (91)

- えんちょうさんぽ (80)

- おっちゃん日和 (6)

- お宝、発見 (51)

- じゅーいのしゅーい (141)

- その他 (11)

- そーかつ☆のブログ (73)

- ぶろぐのぐのブログ (11)

- まーくんのブログ (12)

- やん のブログ (8)

- オカンのブログ (166)

- ションのブログ (24)

- セツビのセ (161)

- パンダ館からこんにちは (6)

- 動物いろいろ (34)

- 動物専門員あおのブログ (15)

- 未分類 (46)

- 王子の獣医のブログ (7)

- 目指せ、動物園ボーイ (2)

- 知られざる運営の日常 (3)

- 資料館だより (102)

- 資料館レポ (28)

-150x150.jpg)